Cómo dibujar una novela, de Martín Solares

Este libro del escritor mexicano Martín Solares es, al mismo tiempo, un ensayo sobre el género, un cuaderno de ejercicios, un manual de respuestas con ejemplos concretos a cuestiones prácticas del proceso de escritura, un bloc de dibujo y una guía de lecturas con novelas de todas las épocas. Aquí podés leer un breve capítulo del libro.

UNA TEORÍA EVOLUTIVA

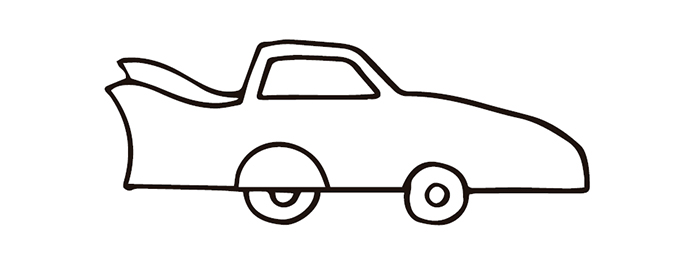

Cuando uno escribe su primera novela, el arranque suele ser tan largo como el capó de los automóviles de los años sesenta: “La pequeña población de Verrières puede pasar por una de las más bonitas del Franco Condado. Sus casas blancas con sus techos…” y de allí a interminables pormenores, antes de entrar en materia, como ciertas novelas del siglo xix. A veces el narrador se tarda capítulos enteros antes de presentarnos al personaje central: describe cómo es el lugar en que creció el héroe de la trama, qué hay que hacer para llegar a su casa, qué dificultades debe superar el visitante, etcétera. A su vez, el final de estas primeras novelas puede ser tan ostentosamente extenso como la parte posterior de uno de estos vehículos, lleno de posdatas, explicaciones innecesarias y remates:

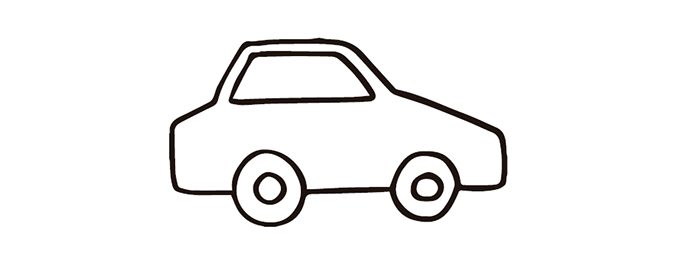

Si la autocrítica nos beneficia, poco a poco comprendemos qué arriesgado es apelar a la paciencia de los lectores contemporáneos durante decenas de páginas. Recortamos estas entradas y estos finales, y nuestras novelas se vuelven un poco más compactas. A veces incluso comienzan a mitad de la acción y no es raro que la narración se detenga antes de contar el destino final del protagonista, permitiendo que sea el lector quien imagine el desenlace, como ocurría en muchas novelas escritas a mediados del siglo xx:

A principios del siglo xxi, novelistas como Aira, Bellatin, Enrigue, Manjarrez o Zambra van más allá: buscan miniaturizar sus novelas y reducirla a sus rasgos mínimos, de manera que el relato que nos ofrecen sea puro motor:

Y a lo mucho dos asientos: para el autor y el lector.

- Incluido en Cómo dibujar una novela, de Martín Solares.